寻找属于你的“八千里路云和月”

“这是我的第59篇原创文章”

大家好,这里是半于辰。

深夜刷到一条微博热评:

每天,最幸福的时刻是,出电梯后左转,然后回家撸猫。最窒息的是,右转进入公司,去见同事。

这条获赞3.8万的留言,精准戳中了职场人的社交焦虑。

据统计 中国职场人平均每天和同事相处8.72小时 这比陪伴家人的时间多出2.6倍

说真的 不是开玩笑 当我们把人生三分之一的时间用于办公室社交时 同事关系的好坏 真的会对寿命产生影响

“和同事相处,最忌讳的是什么?”

关于这一议题,我问了身边不少职场老油条:

他们说:别得罪办公室小人。

我反问:那怎么区别君子和小人?

他们说:别打探同事生活隐私。

我反问:那同事打探我的隐私怎么办?

他们说:不要当老好人。

我反问:那我该怎么使唤那些老好人同事?

…………

职场同事间的社交是门大学问 今天咱们来聊聊那些藏在日常细节里的“潜规则” 看看你踩了多少雷

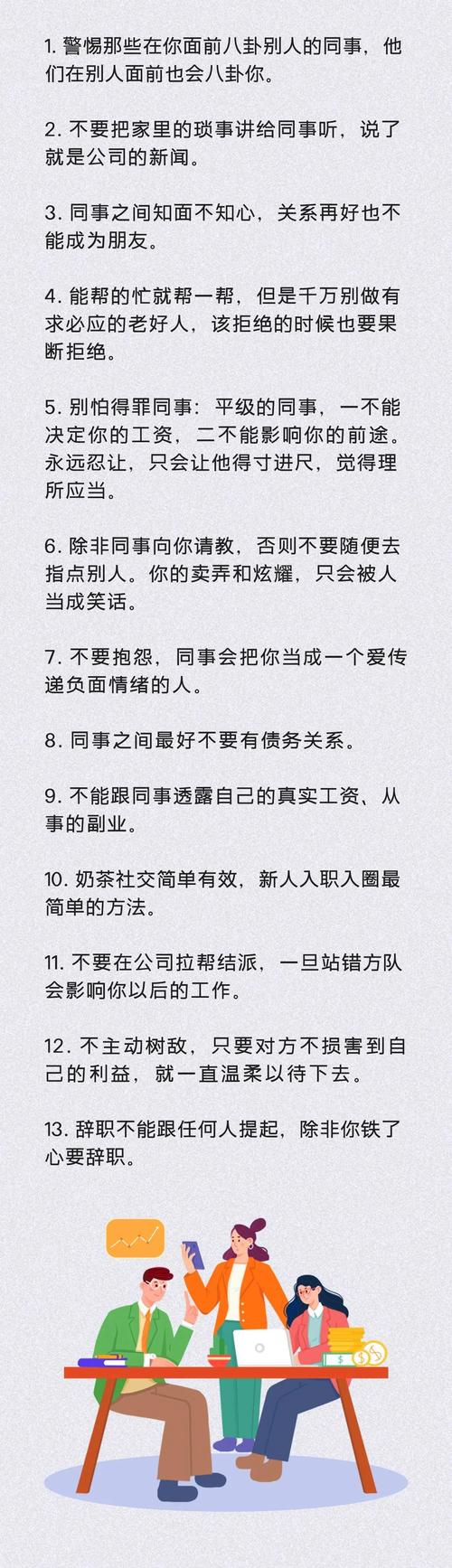

别轻易交心,同事≠朋友

在《我的前半生》中 凌玲端着咖啡 对罗子君说职场上没有永远的朋友 这时 弹幕满屏飘过真实警告

小某书上有笔记。笔记内容是因为和同事吐槽领导被录音。它用血泪教训验证着这个真理。

同事之间,保持正常沟通就可以,尽量不要有过多的密切关系。

心理学里的“安全距离理论”表明 同事关系的最佳温度要保持在25℃的常温 这个温度能维持必要协作 且不会因过热产生危险

请记住:职场没办法给你提供情绪价值。

你向同事倾诉生活中的烦恼。人家表面上表示共情。但说不定在背后就嫌弃你散发负能量。

别搞办公室小圈子

《杜拉拉升职记》里市场部和销售部存在派系斗争。这种斗争在现实职场中变得更加隐蔽。

我曾在一篇商业随笔里读到一个故事。有两个午餐小团体,属于某互联网公司。在晋升时,这两个团体互相使坏。最终,第三方的“独行侠”从中获利。

同事之间肯定有兴趣相投、能聊得来的。你们可以关系好。但千万不要拉帮结派。

如此一来 不仅容易引发圈外同事的对立情绪 还会让领导认为你是个问题员工

而且只要你和某同事形成了小团体。他的敌人马上就变成了你的敌人。但他的朋友不一定会和你成为朋友。

工作已经很累了,就别在办公室整宫斗剧吧。

不要随便插手同事的工作

在公司之中 每个人都有各自本职工作 你只需把自己应负责的部分做好便可以了

千万别对同事的工作指指点点。

《穿普拉达的女王》中有个经典片段,安迪帮同事做PPT,结果却被指责。此片段在知乎职场话题下,引起了上万人的共鸣。

我所接触的新媒体行业存在着一种黑色幽默。那些帮同事修改稿子的人。最终都沦为了背锅侠。

某百万大V的助理讲 他们团队存在一条不成文规定 电脑息屏时间不能超过30秒 这是因为 “善意的指导” 随时有可能变为甩锅的证据

私下是朋友,上班也要当“同事”

或许你跟某个同事私下里是挚友。然而在职场上。一旦涉及公事。无论你们私人关系多么要好。都绝不能将私交与公事相混淆。

不然你会使自己处在特别尴尬的境地。若处理不妥当。还会伤害大家的友情。

在办公室要叫她安总

我曾处理过一个诉讼案子。有个创业公司老板,他和发小合伙。最终因为“报销单签字问题”这种工作方面的小矛盾,两人闹上了法庭。

这种现象在心理学上称为"关系认知错位"。

就像网友吐槽的:"把兄弟当同事,最后既没兄弟也没同事。"

职场同事社交的底层心法

Z世代带着“整顿职场”的标签进入职场。此时我们更需要清醒地认识到。职场关系的本质是价值交换。

最安全的职场关系,恰恰是保持适当距离的"弱连接"。

以及“雨露均沾”

这不是世故圆滑,而是对人性复杂性的清醒认知。

在当下这个人人都戴着面具的时代 你得明白 要始终保持真诚 如同拥有赤子之心一般 还要修炼出世事洞明的分寸感

毕竟 我们一生都在学习 要学的不是怎样和同事相处 而是在复杂关系里守住自己的边界