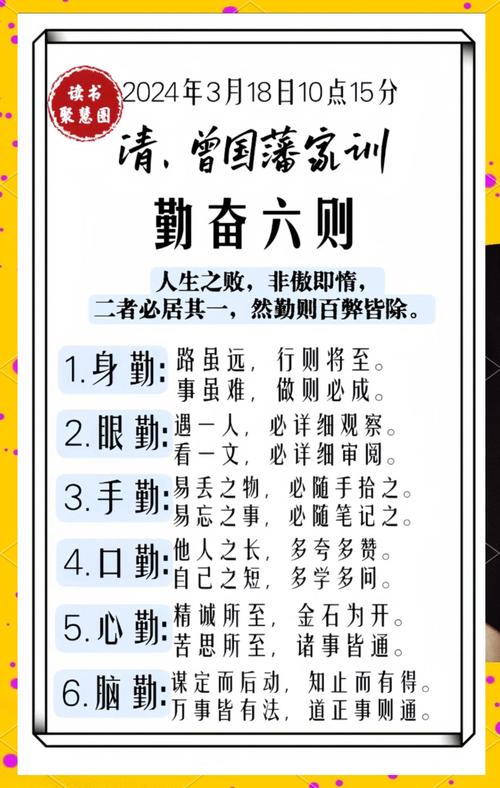

曾国藩的六则流传千古的名言,蕴含着穿越时空的深邃人生哲理,其精髓在于以修身为根基、以谨慎处世、以恒心成就事业。结合他对人生三个不同阶段的独到见解——少年时期磨砺意志、中年时期创立事业、晚年时期保持成就,这些名言可以概括为以下生存法则:

一、少年砺志:在磨砺中筑牢根基1. 少年经不得顺境

曾国藩曾言,若少年时境遇太过顺遂,往往会导致傲慢与懒惰的恶习滋生,进而丧失面对困难时的应对能力。《曾国藩家书》中,他提到:“少年时不可羞于示弱,应抱有勇往直前的志趣。”他倡导年轻人要积极面对挑战。以他自身为例,早年科举考试屡次失利,但他将失败化作“笨鸟先飞”的激励,每日坚持“刚日读经,柔日读史”,最终由一个资质平凡的学子蜕变为一代杰出的大臣。这种“逆境助人成长”的观念,与当代心理学所倡导的“逆境适应力”学说相吻合——适度的压力能够唤醒人的潜能,并有助于塑造坚强的性格。

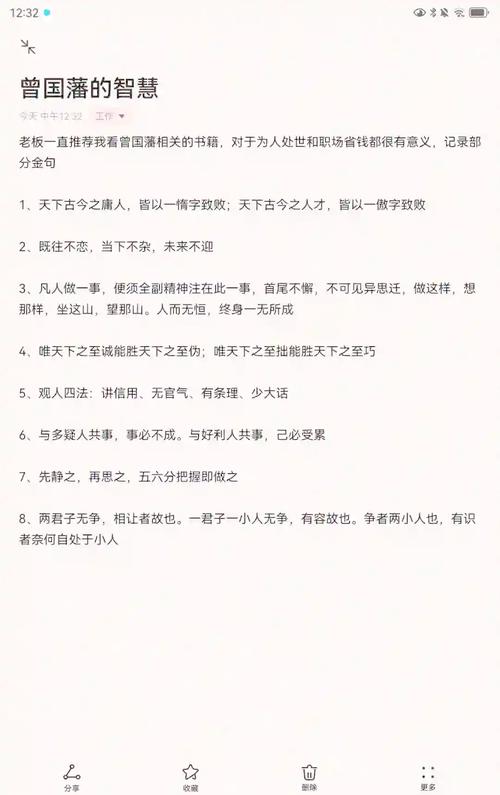

2. 天下古今之庸人,皆以一惰字致败

此言道出了人性的不足之处:众多人的失败往往源自于懈怠。曾国藩以“勤”字为座右铭,即便身处显赫地位,也恪守“晨曦初露便起身,醒来不沉溺于床榻”的原则,每日坚持撰写日记,反省自己的言行举止。在给儿子的信中,他着重指出:“家庭勤劳则繁荣昌盛,个人勤劳则身体强健;勤俭持家,方能远离贫贱”,将勤劳视为改变命运的基石。在当代社会,拖延现象和“躺平”思想广泛流行,这样的警示提醒我们:只有不断采取实际行动,才能逐步提升自身的竞争力。

二、中年立业:在进取中平衡格局3. 中年经不得闲境

步入中年,若陷入所谓的“安逸圈”,往往会导致懒散情绪的产生。曾国藩在《原才》一书中提到:“风俗的盛衰源自何处?源自少数人的志向而已。”他强调中年人应当肩负起引领社会风气的重任。在他创建湘军之际,尽管面临“连战连败”的艰难局面,他却以“筑坚寨,打持久战”的笨拙策略,逐步改变了战局,成为了在逆境中突破重围的楷模。在当代职场环境中,这一原则具体体现为:不断掌握新的技艺,以防止被时代所淘汰。

4. 利可共不可独,谋可寡不可众

此言道出了利益分配与决策智慧的精髓。曾国藩在《冰鉴》一书中提出“轻视财物可以吸引人才,严于律己可以使人信服”,强调领导者应当与团队成员共同分享利益,并保持个人的独立思考。在处理天津教案的过程中,他面对舆论的巨大压力,坚持“曲全邻好”的务实方针,成功避免了战争的爆发,这充分展现了他“独断而不从众”的决策能力。在现代管理领域,这一观念显得尤为关键:必须激发团队间的协作精神,同时在关键时刻坚守决策的坚定立场。

三、晚年守成:在沉淀中安享人生5. 晚年经不得逆境

曾国藩在晚年有这样的总结:“人至老年,当戒贪得无厌”,他提倡以“知足常乐”的心态来度过余生。在《曾国藩家书》中,他曾言:“我一生之进步,皆因遭遇挫折与屈辱”,他强调年轻时的困境是一种宝贵的财富,然而到了晚年,则应避免冒险行为。他晚年主动解散湘军,推动洋务运动,既维护了自己的名誉,也为国家培养了人才,这体现了他在逆境中不屈服的智慧。现代老年人可以参考此法:他们应重视健康维护,并以平和的心态来应对生活中的种种变化。

6. 既往不恋,当下不杂,未来不迎

此句乃曾国藩修身之道的精髓所在。他在日记中曾言:“遇事随遇而安,未来不予期待,当下专注当下,过去不再留恋”,倡导把握现在。即便在晚年遭遇丧子之痛,他依旧坚持“每日弈一局围棋,书半页字”,以全神贯注于当下的方式来缓解焦虑。此种心态调节方法,对于现代人应对压力、防止“精神消耗”具有重要的现实指导价值。

四、探索三重境界:从自我修养至事业成功的成长阶梯——勤勉以弥补不足,毅力以奠定根基。

曾国藩强调,对于天下大事,仅在外围高谈阔论并无实际作用,唯有亲自参与其中。他自三十岁起便恪守“日课十二条”,诸如“主敬”、“静坐”、“读书不二”等,通过不懈的努力,从“笨人”逐渐蜕变为“完人”。这种扎实的学习态度启示我们,成功并非一蹴而就,唯有持之以恒的积累。

2. 外圆内方,刚柔并济

曾国藩精通“大巧若拙”的智慧,他提倡“精明需至极,却需隐藏于朴实之中”。在官场生涯中,他既恪守原则(如拒绝与贪官同流合污),又善于变通(如与左宗棠由敌对转为友谊),最终成为“中兴名臣”。在当今职场,这种“外圆内方”的处世之道,有助于我们在复杂的环境中坚守自我,同时也不失合作之机。

3. 慎终如始,守正出奇

曾国藩在晚年所著的《冰鉴》中概括道,成就与声望取决于一个人的气度,而财富与尊贵则取决于其精神状态,并着重指出坚守本心之重要。他在临终之际,留下了“谨慎行事,内心方能安宁;保持敬畏,身体方能强健”的遗言,将修养自身视为毕生追求。这种坚守正道的品质,与他于洋务运动期间采取的“借鉴西方技术以制服西方”的非常规策略相融合,彰显了传统士大夫“内在修养与外在治理并重”的理想追求。

[烟花]结语

曾国藩的六则至理名言,实则构成了一套涵盖自我修养至社会适应的完整方法论体系。他少年时期,以勤奋和恒心为基础;中年时期,凭借谋略和决断成就事业;晚年则用宁静和稳重来维护成果,最终实现了儒家所倡导的“修身齐家治国平天下”的理想境界。正如他在《养晦堂记》中所阐述:“自以为晦,天下之至光明也”,真正的智慧往往隐藏在看似笨拙的坚持和沉淀之中。领悟这些至理名言,不仅有助于拓宽人际交往的视野,还能在人生的各个阶段确立稳固的生存和发展方向。