资历深厚的职员,一般是指在企业服务时间较长或年龄偏大的工作人员。工作场合中,这类职员常常面临进退两难的境地,既承受着对年龄的担忧和中年阶段的困惑,又担心职业方向过于单一和技能发展受限,同时还要应对与年轻管理者之间年龄差距带来的不自在。再加上社会上存在的对年长者的偏见,许多公司往往将他们看作是既可利用又不太有吸引力的对象。

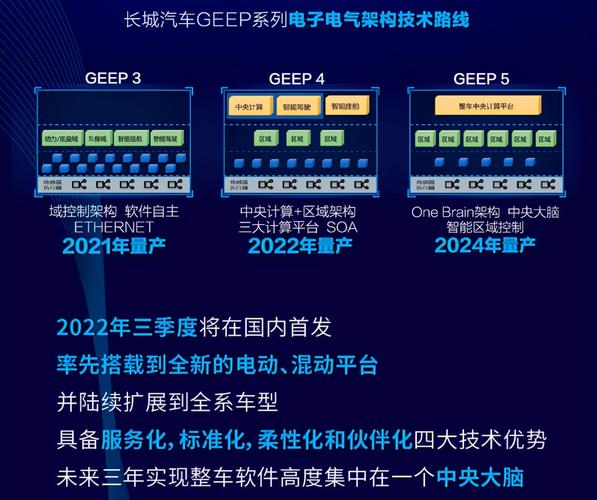

可是,最近有两个消息,好像透露了不一样的信息。一个,是《工人日报》发表文章,赞扬了某家私营企业设立“工龄奖励”的做法——聚源电子在刚开始经营时就推出了“工龄奖励”机制,因此能够稳定员工队伍、吸引并留住优秀员工。另一个,是长城汽车公布“三十五岁以上人才专项招募”方案,向全球年龄超过三十五岁的专业人士发出邀请。

俗话说,家中长辈是财富,职场中资历深厚的员工怎样变成关键人才?

这两家公司之所以被报道,根本原因在于它们挑战了年龄限制的做法,这种现象在行业内部并不普遍。“老员工”往往缺乏年轻特征。实际上,社会上对“老员工”的矛盾或含蓄看法,已经成为一种普遍心理状态,与广泛存在的“年龄担忧”相互影响,共同构成了职场人士面临的巨大压力。

反思一下,起用“老员工”比起用新员工,确实多了一丝隐忧。

部分人处事圆融却缺少进取心。与刚入职的年轻人对照,“资深职员”们长时间融入了公司内部,某些人觉得凭借资历早晚能上位,缺少外来竞争的警醒,习惯于安于现状度日,缺少了向外探索、持续掌握新本领的意愿和热情。

有些人虽然意愿强烈,但实际能力有限。资历较深的员工毕竟年岁增长,会面临身体机能方面的隐忧,同时还需要承担照顾老人和孩子的义务。倘若公司氛围和发展路径主要依靠内部竞争来求生存,不断强调长时间工作,并且普遍存在应酬风气,那么这些经验丰富的员工或许真的难以与年轻一代竞争。

有些人能力与期望不匹配。所谓资历较深的员工往往具备一定成就和积累。然而,少数人因此变得自满,不再听取意见,并索要更多回报。这使得部分公司和负责人认为老员工价值不高,许多企业裁减35岁以上员工,也源于这种想法。

但是,所有这些情形,都不能视为普遍现象。在绝大部分非体力性质的工作岗位上,只有心态趋于成熟,年龄并非关键因素,“老资格”人员的作用,绝对不能因为少数事例而被彻底否定。

善待“老员工”,出于“功利”,更出于“公心”。

从“功利”角度,“老员工”有各种价值——

重要关头不能露怯。职业不同于学业,现实要应对纷繁局面,越是资历深厚,才越彰显作用。古代战国时,赵国宿将廉颇因那句“廉颇虽老,尚可一用”遭到诘问,由此引发“纸上谈兵”典故,并导致赵国覆灭的惨剧。“老手”虽然不见得有“新兵”那股锐气,但在关键时刻更能沉得住气,处置棘手状况更得心应手。

创新需要积累。牛顿曾说:“我之所以看得更远,是因为站在前人的基础上。”很多人觉得老员工创新力不够。其实,深度创新并非凭空而来,同样需要以经验为基石。现在,部分基层工作、调查访问难以获得实际效果、找出真实情况,根本原因在于很多基层人员对该地区缺乏深入理解,因此无法发现实际问题,难以提出有效措施,运用恰当政策推动改革进步。

从“公心”角度,善待“老员工”,更有长远意义——

增强员工认同感,关键在于公司如何对待员工。员工认同感,是公司宝贵的文化财富、组织财富。一个让员工感到自豪、有归属感的企业,往往,员工行为更符合公司理念,不会做出损害公司形象的行为。海底捞和胖东来的成就,非常形象地说明了这一点,观察不到它们内部存在小团体意识,因此光顾这些地方,只会体会到一往无前的积极氛围,这种由企业散发出来的整体精神状态,对于其他公司来说实在是非常难得。

面对人口老龄化,公司同样要肩负起相应使命。年长职员只是不再年轻,不代表他们失去了工作技能,事实上,老龄化时代已经到来,在需要持续学习乃至终身工作的背景下,显然有更多企业应当为年长群体创造就业机会,让他们凭借自身积累继续贡献力量,从而实现个人价值,获得满足感和团队认同。

那么,该如何盘活人力资源,让“老员工”也能迎来“第二春”?

公司须消除对年龄的偏见,营造各尽其能的环境。一个真正合理的职场,必须人才队伍完善,为新人提供平台,同时珍视资深人员的贡献。不要因为所谓的“狼性文化”就轻易舍弃“老员工”,要设法让“老员工”在日常工作中也能持续进步,从而摆脱暂时的职业疲惫感;不要被“年龄歧视”所迷惑,一些新兴的技术、新出现的行业,不妨为“老员工”提供更多的参与机会,也许这样就能发现他们隐藏的新技能、新特长。

个人需要突破年龄的束缚,通过不断学习来开启新的阶段。长城汽车董事长魏建军曾表示,三十五岁只是人生旅程的序幕。生命的波澜壮阔,关键不在于出发的年纪,而在于能否在风浪中调整航向。人生本无既定脚本,与其在忧愁中消沉,不如把困境当作契机,坚持学习,乐于革新,时代终将给出回应。

本期话题

你认为企业应当怎样正确对待“老员工”?评论区聊聊~