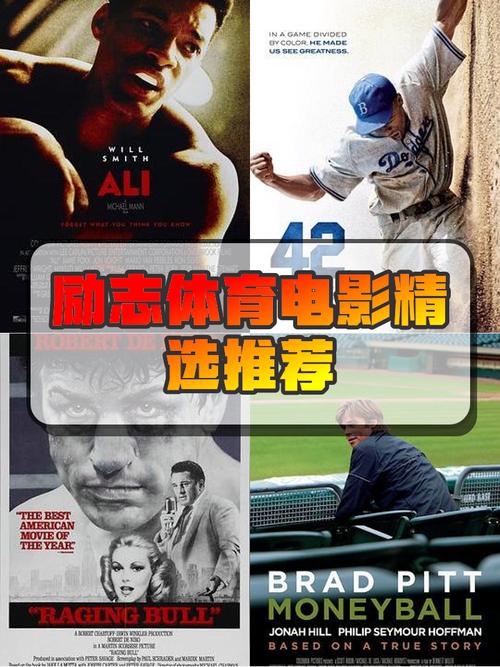

在职场挑战、社会阶层僵化以及性别歧视的压迫下,人们仿佛被逼至绝境,而那些基于真实故事改编的体育影片,犹如一面多棱镜,映射出普通人挣脱束缚的七种不同途径。

《摔跤吧!爸爸》中的原型角色吉塔·佛加曾在德里贫民窟接受训练,当时印度女性摔跤手的注册人数仅有不到300人,而如今这一数字已激增至9000。

然而,这部电影所引发的争议恰恰触及了现实的痛点——面对《卡特教练》所原型的那所学校至今维持着高达98%的升学率,我们究竟更迫切需要的是更多敢于突破传统束缚的教育者,还是一套更加完善的教育制度来提供保障?

在《极速车王》这部作品中,福特与法拉利的竞争表面上是一场企业间的对抗,然而实际上却揭示了竞技体育背后的资本运作规律。

原型人物肯·迈尔斯所经历的“让车”丑闻在F1历史上并不罕见——例如,2013年马来西亚站的比赛中,多支车队车手因“让车”行为受到了严厉的处罚。然而,影片对此真相的处理却显得刻意淡化,更为残酷的是:在真实的比赛中,迈尔斯根本未能等到冲刺终点,反而因为“赛车设计不符合规定”的借口,被组委会剥夺了冠军头衔。这种艺术化的处理方式引发了人们的思考:在励志叙事中,是否应该为了现实而做出妥协?

值得关注的是体育科学的实际影响力。在电影《弱点》中,原型人物迈克尔·奥尔的脑震荡监测数据促使NFL于2013年强制执行了“独立神经学观察员”的规定。同样,在电影《夺冠》中,郎平教练引入的“动态三维战术分析系统”已助力中国女排将拦网成功率提高了12%。在《铁拳男人》中,通过蒙太奇手法展示布洛克鼻梁骨折断的特写画面,与此同时,现代拳击运动中采用的脑部CT扫描技术已能精确到对每一回合结束后神经元受损程度的监测。

网络广泛传播的“二舅治愈了我的精神疲惫”,与《奔腾年代》中海洋饼干的逆袭现象产生了有趣的相互关联。在经济大萧条时期,美国全美赛马投注额锐减65%的情况下,这匹仅值800美元的劣马却带动了周边产业达到超过2亿美元的价值。类似的例子在疫情期间也有所体现:《夺冠》电影上映之际,正值武汉解封,女排精神被众多方舱医院用作心理康复的素材。体育叙事从来不只是热血,更是社会情绪的泄压阀。

有人对励志电影制造不切实际的期望表示怀疑,然而,原型角色却不断打破命运的束缚。《摔跤吧!爸爸》中的真实妹妹瑞图·佛加在去年的英联邦运动会上夺得金牌,她的对手教练就是当年反对女性从事摔跤运动的守旧派。《卡特教练》所描绘的学校位于里士满市,该市的枪击案发生率自1997年的万分之十七下降到了现在的万分之四。虚构的胜利映射到现实之中,那些原本被视为理想主义的坚守,正逐步改写着现实世界的种种要素。

观赏这些改编自电影的影片时,切莫一味沉溺于泪水中。不妨查阅一下本地青少年体育俱乐部的报名信息,这或许比在朋友圈中转发电影推荐列表来得更为实际。要知道,《铁拳男人》中布洛克领取救济粮的那座教堂,如今已变身成为社区拳击训练馆——这才是真正鼓舞人心的故事外传。