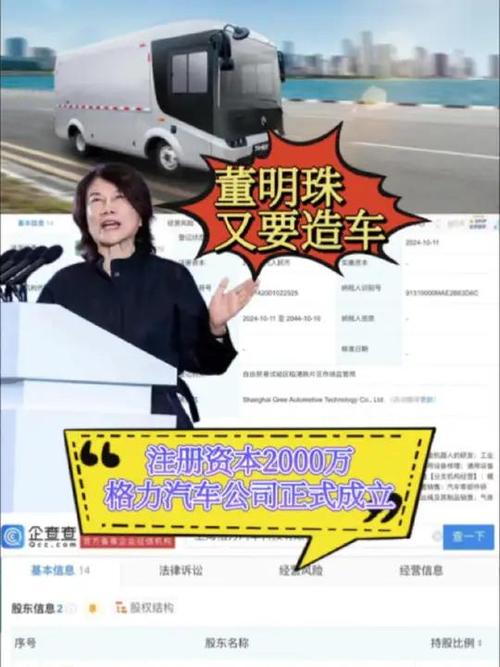

十年前,董明珠携“格力造车”的壮志投身新能源汽车领域,领先雷军六年之久;十年后,雷军的小米SU7销量已突破32万辆,而董明珠的“格力钛”(原银隆)仍在默默筹备大招。3月12日,她向媒体透露,环卫车、重卡、公交车等众多工程车型已经全面展开市场布局。

十年磨砺锻造的利剑何在?众多网友纷纷提出深度的质疑。在跨界进入汽车制造领域,雷军仅用三年便实现了量产,吸引了大量关注,而董明珠则历经十年,其步伐愈发沉静。在这场“造车长跑”中,董明珠究竟在坚守何种信念?为何不借鉴雷军的互联网战略思维呢?

“科技树”点歪了?

3月12日,董明珠,作为格力电器的董事长和总裁,在接受媒体采访时公开表态,格力将专注于研发和生产环卫车、重型卡车、公交车等工程车辆,而非小轿车。此外,她强调公司已在相关领域展开布局。

董明珠所提供的解释表明,这一决策是公司基于战略考量做出的选择,并且这一选择与公司在工业制造及技术研发领域的优势高度吻合。

显然,那款格力品牌的小型汽车,公众翘首以盼了整整十年,如今看来似乎已无望成真。“这并非是放弃,而是一种战略上的抉择,既然你们青睐电动车,那我就有信心提供给你们。”董明珠这样为自己辩护。

2016年,董明珠毅然决然地克服重重阻力,以个人身份对银隆新能源进行了投资。到了2021年,格力电器投入18亿元巨资,成功收购了银隆的控股权,并将公司名称更改为“格力钛”。

雷军涉足汽车制造领域的时间相较于董明珠要晚,但如今他的产品已经实现了量产并投入市场。在最近的一次发言中,他透露,SU7自上市以来仅11个月便售出了32万辆,其中已有18万辆成功交付。

这种显著的反差背后,源于董明珠长达十年的坚定信念,她始终如一地致力于深耕钛酸锂电池领域。

董明珠将其誉为“黑科技”的这款电池,确实具备一些独特优势:充电迅速、使用寿命较长。然而,它也存在一个显著的缺陷:在相同体积下,其他电池可以行驶500公里,而采用钛酸锂电池的车辆却只能行驶150公里,而且价格还要更高。

如果你是消费者,如何选择应该不难吧?

换言之,董明珠正于慢速赛道上探索如何让电池寿命延长至2050年之际,雷军已抢先在高速赛道上夺取了最具价值的用户。

雷军造车如同驾驭火箭般迅猛,而董小姐则仿佛在进行一场考古探险——技术或许非常卓越,但对于普通人来说,却如同遥不可及。一位网友如是评论。

风口不等人

2021年,雷军宣布涉足汽车行业,随即引发了业界的广泛质疑:“小米入局时间过晚!”“互联网企业跨界造车不过是纸上谈兵,骗取资金!”

三年之后,小米SU7携“性价比版保时捷”的盛誉崭露头角,其21.59万元的起售价格令竞争对手的血压直线上升。

雷军之所以取得成功,其背后的原因其实相当简单,关键在于他对互联网思维的理解和运用得非常透彻。无论是发布会上的巧妙互动,如那句“Are you OK?”的梗,还是巧妙地将车机彩蛋融入其中,再到全网范围内对产品的测评轰炸,以及“创始版秒光”所采用的饥饿营销策略,每一步都巧妙地抓住了流量的关键点。

更为极端的是,雷军将“快速”这一理念发挥到了极致。小米的汽车制造工厂从动工到实现量产仅用了短短两年时间,而SU7车型从预热阶段到正式交付市场,时间更是缩短至不到半年。这一速度甚至让网友戏称“雷军造车比董明珠发布微博还要迅速”。

该速度的背后,源于小米对供应链的精心整合——宁德时代提供电池,比亚迪负责电机制造,而车机系统则是小米自主研发——雷军并未选择大规模的资本投入,而是运用互联网的思维方式,将自己定位为一位“资源整合专家”。

相较之下,董明珠领导的格力钛公司致力于全面自主开发产业链,从电池生产到整车制造均亲自参与,然而,经过十年的发展,虽然技术得到了提升,但行业风口似乎已渐行渐远。

你不觉得吗?董明珠的造车之路仿佛是在实验室里进行科研探索,而雷军则更像是在直播间里推销商品。前者致力于对整个过程的绝对掌控,而后者则坚信“速度是制胜的关键”。

若进一步探究,这或许将是一场两种理念的根本较量:董明珠致力于打造“我所能制造的汽车”,而雷军则专注于制造“用户所期望的汽车”。

新能源汽车步入淘汰赛环节,雷军的策略显然与这个“价格战、流量战、迭代战”的激烈时代更为契合,因为风口时刻在等待,不容错过。

基因决定命运?

或许有人会质疑:董明珠这位强悍的女企业家,难道连抄作业都不会吗?然而,实际上,抄作业并非易事;格力与小米的基因,从根本上讲,决定了这两位商业巨头在决策上不可能有相同的取向。

大家普遍知晓,格力作为制造业的佼佼者,董明珠坚信“掌握核心技术”的重要性,她甚至愿意为空调压缩机技术的研发倾注十年心血,因此,在她看来,造车进程的缓慢并无关紧要。

小米问世于移动互联网的浪潮之中,雷军秉持的信念是“身处风头浪尖,即便是猪也能翱翔天际”,他敢于全力以赴投入智能手机、智能家居以及汽车领域,凭借的是对用户需求变化的高效应对。

一人专攻空调制造,另一人主攻手机生产,彼此各行其道,互不干涉。然而,命运弄人,他们意外地都投身于汽车制造领域,为我们呈现了一场顶级企业家间的激烈较量。

于是,我们目睹了一场在两种基因背景下的思维对决:董明珠,她犹如一位执着于技术的工程师;而雷军,则更像是一位心思缜密的产品策划者。

除了企业基因的差异,或许还有年龄与野心的不同。

董明珠已步入古稀之年,面对格力电器未来的“百年基业”,她寻求的是一条长期发展的道路;与此同时,54岁的雷军正处于“最后一次创业”的激情燃烧时刻,他的目标是抓住市场风口,确保在机遇消失前夺得先机。

因此,我们无需对他们的抉择对错与否以及胜负结果过分纠结,他们不过是时代在个人身上映射出的各异映像而已。

董明珠与雷军均系我国商业界的杰出代表,各自在其专业领域内为我国制造业的发展作出了卓越贡献。不论造车事业取得辉煌成就抑或遭遇挫折,都不会动摇他们在历史上的崇高地位。