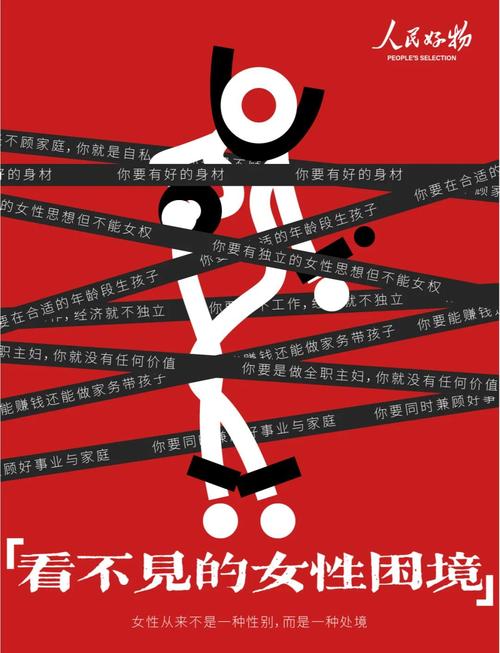

当母职成为“职业断崖”,谁在制造双重困境?

在孩子降临之后,我的称呼由“杰出员工”转变为“那位母亲”。这番感慨出自一位互联网企业中层管理者的口中。据调查,有55%的白领女性在生育后遭遇了职业上的中断,而超过六成的女性在重返职场后,要么薪资有所减少,要么晋升进程受阻。《母职的重负》一书直言不讳地揭示:社会将母亲的角色美化成“神圣使命”,却对在职场的母亲施加了全面的惩罚——一方面要求她们成为无懈可击的母亲,另一方面又要求她们仿佛从未经历过生育。

同时,《职场妈妈生存手册》一书的创作者凯特琳·柯林斯在研究过程中发现,生育对职业生涯的冲击并非是必然的,它实际上是由社会体制和性别文化共同作用的结果。面对“母职惩罚”和“职场偏见”的双重压力,女性究竟该如何开辟出一条属于自己的道路呢?

《母职的重负》——那被囚禁的“神圣使命”与无声付出的代价,“母职的浪漫化陷阱”揭示了社会颂扬背后的剥削本质。

《母职的重负》一书的作者杰玛·哈特莉尖锐指出,母职被塑造成为一种崇高的牺牲,然而这种塑造的目的仅仅是为了让女性心甘情愿地从事无报酬的劳动。她进一步揭露了三个显著的矛盾点:

案例剖析:在深圳的一家外资企业,高管李婷在生育之后遭遇了岗位变动。尽管她的工作表现优异,部门业绩排名中位列前三,然而上级却直言不讳地提出疑问:“你还有余力去出差吗?”并且强调:“这个项目急需一位能够‘全力以赴’投入其中的人选。”

2. 母职的“认知过载”:从奶粉选择到教育焦虑

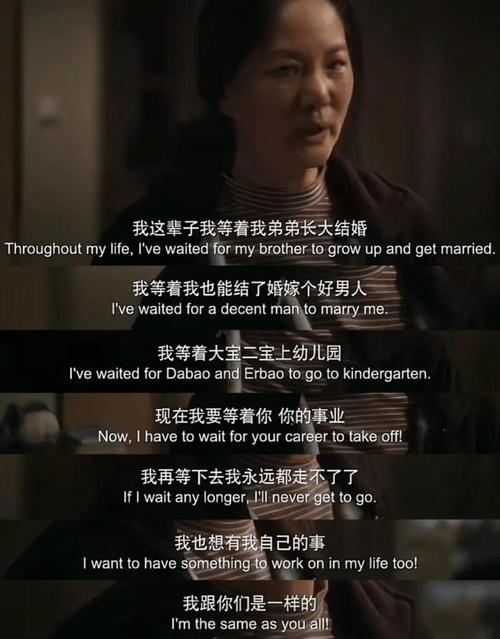

书中引用一位母亲的日记:

夜深人静三更时分,我正忙于哺乳孩子,同时不忘处理工作邮件。孩子因生病请假却遭指责为“不负责任”,而丈夫请假却受到“体贴家庭”的赞誉——母亲这一角色似乎始终无法得到认可,仿佛是一场永无止境的不及格考试。

这种“认知过载”现象在政策空白的情况下被进一步加剧。以我国托育机构的覆盖率为例,其比例仅为5.5%,与OECD国家平均的33%相比,差距悬殊,这使得女性不得不独自肩负起育儿决策和实际操作的双重负担。

《职场妈妈生存指南》——探讨制度突破与个人突破之道1. 瑞典经验:国家角色转变为“共同育儿者”

柯林斯在其著作中进行了对比分析,指出在四国模式中,瑞典实行的“双职工/双照顾者”政策具有显著的颠覆性特点。

这样的数据令人惊讶,瑞典女性在生育后薪资的减少幅度仅为4%,这一比例显著低于美国的31%。正如一位瑞典的母亲所感慨:“我无需在参加公司会议和家庭教育活动之间做出艰难的选择,因为社会已经为我分担了那份焦虑。”

2. 美国困境:个人奋斗神话的破产

书中记录的美国律师萨曼莎的遭遇令人窒息:

剖宫产手术后的伤口尚未完全愈合,员工却开始远程工作;哺乳期间,她们只能躲进狭小的隔间里,借助智能吸奶器来收集母乳——企业竟然将“弹性工作制”这一概念扭曲成了对员工的“无度剥削”。

柯林斯一针见血地指出,若制度存在缺陷,“职场妈妈生存指南”实际上只是教会女性如何更加高效地自我剥削。

争议焦点——生育是职业倒退的元凶吗?反方观点认为生育会使职业价值受损,而正方则反驳称通过制度创新可以重新塑造生育与职业之间的联系。破除这一困境的途径在于从“个人牺牲”转变为“系统重构”。在政策层面,应建立生育成本共担机制;在企业层面,应推动弹性工作制的普及并消除其负面标签;在个人层面,需重新界定“成功”的衡量标准。为此,我们提出以下行动倡议:联合企业共同推出“孕期弹性工作制”,并开展相关调研。调研结果显示,《女性生育权益白皮书》提出了核心建议,强调生育并非终结,而是重塑职场文化的契机。

在《母职的重负》一书的扉页上,一位读者留下了这样的文字:“我一度认为生育标志着职业生涯的终结,然而当我掌握了运用政策工具来打破偏见,以及通过弹性工作安排来调整生活节奏的方法后——如今,我不仅担任产品总监的职务,还成为了孩子眼中的超级英雄。”

正如《职场妈妈生存手册》所预见到的那样:“一旦社会不再将生育看作女性独自面对的挑战,职场中便会响起婴儿的哭声与键盘敲击的和谐旋律。”生育并非生命的终结,而是揭示制度缺陷的明灯。通过推行系统性的变革而非个人牺牲,那些曾被视为“绝境”的困境,终将转变为连接平等的桥梁。